「リニア」じゃないのに「浮く」装置とは?

JR東海で「浮く」といえば「リニアモーターカー」ですが、この名古屋工場では、リニアモーターカーではない「浮く」装置が設置されました。

その装置が設置されたのは、建て替えられた東車体修繕場。この建屋の一部入口に、「自動浮上式止水板」が設けられました。

これまで、浸水被害が発生する恐れがある場合には、建屋の入り口へ土のうを積んだり、地下鉄の駅入り口へも設置する「止水板」を手動で設置していました。昔ながらの作業で効果はもちろんあるのですが、たとえば休日に豪雨の恐れがある場合には作業者の確保が問題になるなど、課題がありました。

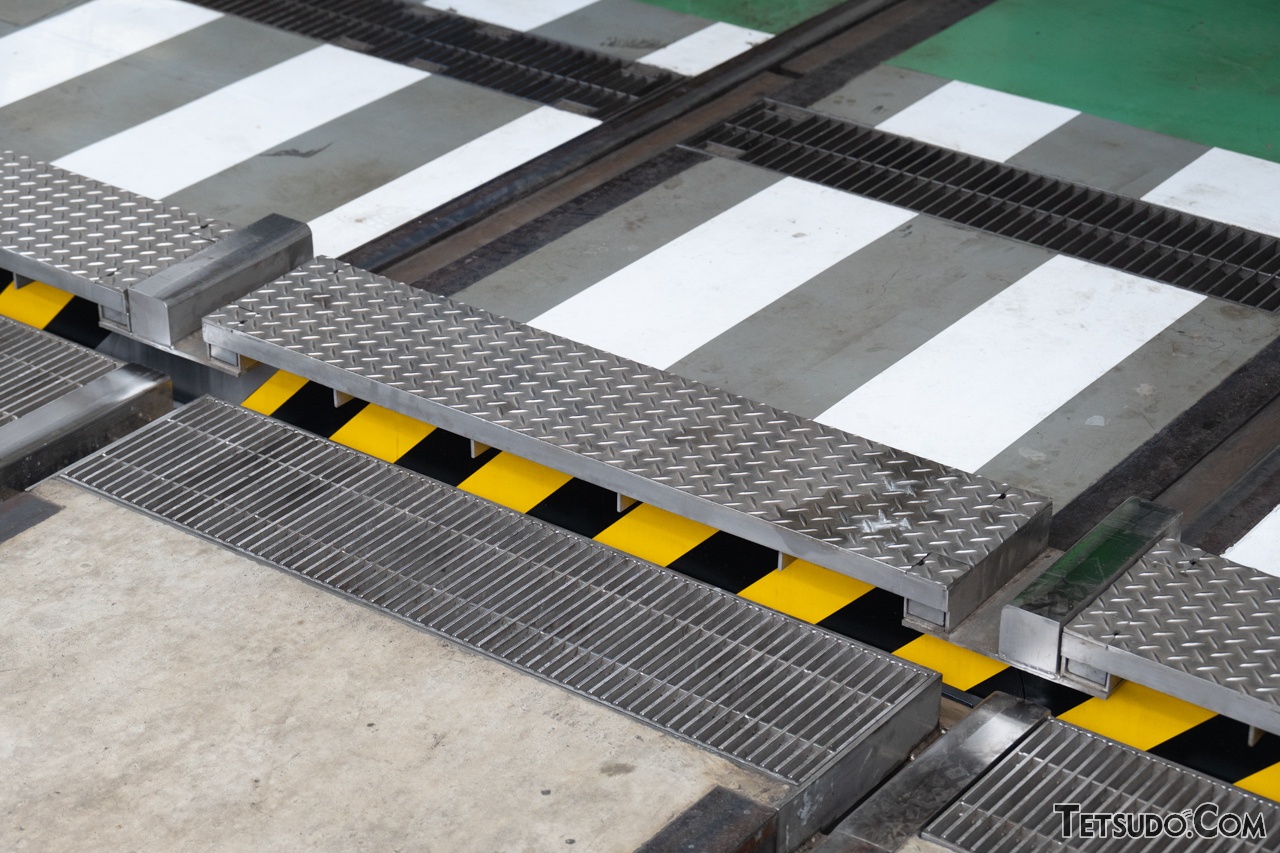

そこで今回設置したのが、自動浮上式の止水板。止水板の下には貯水槽があり、一定程度の降水によって貯水槽が満水となると、浮力によって止水板が自動的に浮かび上がる仕組みです。原理は簡単ですが、一定の水量までならば確実に浸水被害を防ぐことができます。

今回設置した自動浮上式止水板は、車両の通行が可能なように、上部にレールを埋め込んでいます。このような一体型の装置は、国内初の設置だといいます。

輪軸の管理も自動化

台車の一部を構成する「輪軸」の検修場も、今回の工事によって新しくなりました。

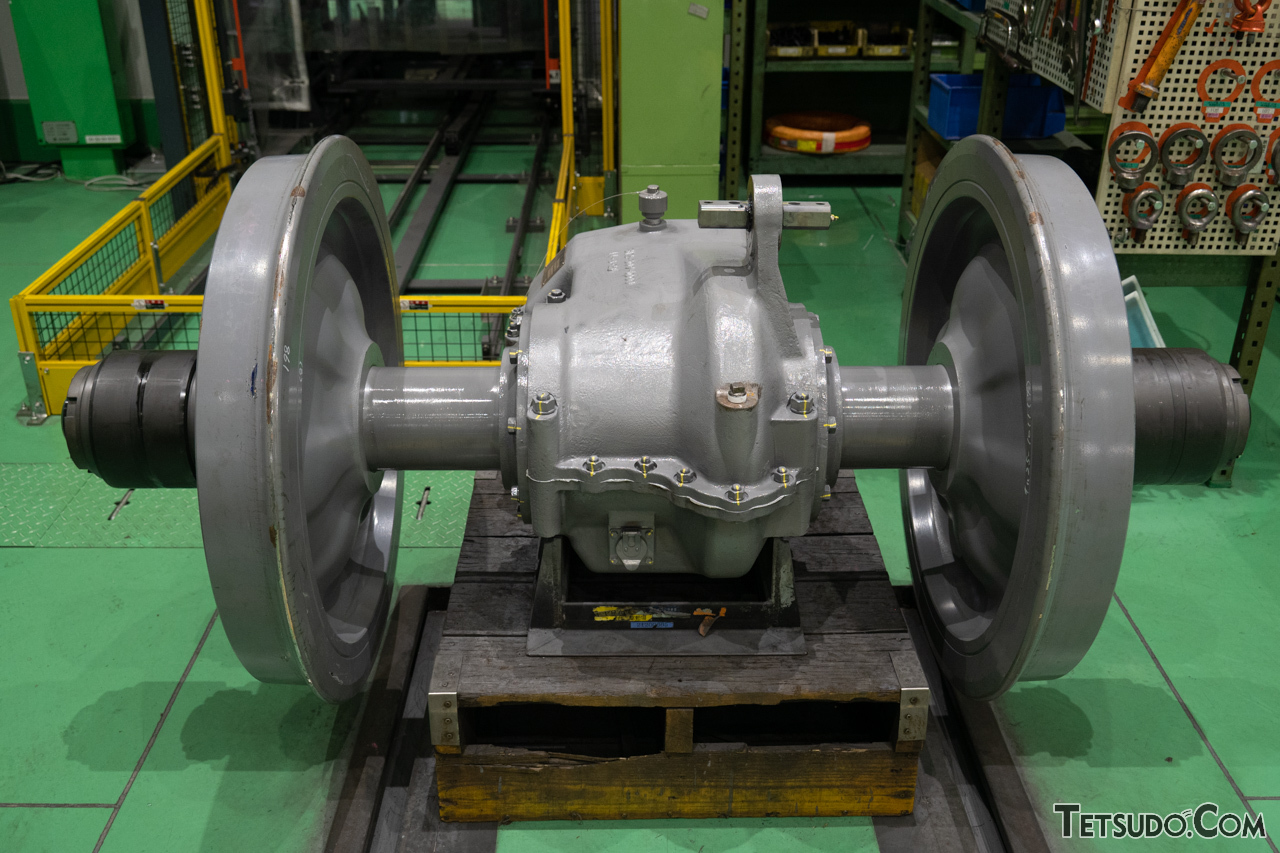

輪軸とは、走行時にレールに直接触れる車輪と、左右の車輪を繋ぐ車軸を組み立てた状態のものです。検査入場した車両から外された輪軸は、検査の後、この検修場の中にある貯蔵庫にて保管されます。

これまでは、貯蔵庫への保管の際には、フォークリフトによる作業が必要でした。移送作業が発生すること自体に加え、高所での重量物の昇降という危険作業も必要となっていました。

そこで今回建て替えた検修場では、輪軸の貯蔵庫への輸送を自動機械化。移載・搬送装置へ積載する際には作業者によるリモコン操作が必要となりますが、そこから先の行程は、すべて自動化されました。

また、検修場内の「輪軸回転試験装置」にも、新機能が追加されました。この試験装置は、輪軸を時速130キロまで模擬走行させ、品質を確認するためのもの。これまでは温度で状態を測定していましたが、今回あらたに振動測定機能も追加。さらに気動車用輪軸の試験にも対応したといいます。

今回の耐震工事完了によって、名古屋工場長の神田英樹さんは、「作業者が安全で働きやすい、優しい工場に変わることができました」と説明。同社の在来線車両を裏で支える施設として、今後も活躍していくこととなります。