4月1日、新京成電鉄は親会社の京成電鉄と合併し、新京成線は京成松戸線へと生まれ変わります。

新京成から京成に運行会社が変わることで、旧新京成線は、路線名や駅の看板のデザイン、駅ナンバリングなどが変わり、今後は車両のデザインも京成仕様に順次変更される予定です。一方で、ダイヤや運賃は新京成時代から変わりません。

同じ4月1日には、関西の泉北高速鉄道も、親会社の南海電気鉄道に吸収合併され、泉北高速鉄道線は南海泉北線へと生まれ変わります。こちらは、合併にあわせて運賃を改定するとのこと。これまでは、南海と泉北高速の両社線にまたがって乗車する場合、両社の初乗り運賃が適用されていましたが、合併後は「2度払い」が解消されることに。さらに、対象区間では泉北高速よりも安い南海の運賃表を適用するため、大人普通運賃では最大で150円安くなります。

子会社が親会社に吸収合併するという動きは同じですが、南海・泉北では運賃改定がある一方、京成・新京成では運賃はそのままと、関東・関西で対応がわかれた形になりました。

合併後に新京成線(松戸線)の運営を引き継ぐ京成電鉄に、なぜ松戸線の運賃を据え置きとしたのかを取材しましたが、「合併に際して、新京成電鉄の運賃・料金をそのまま引き継ぐため」との回答。具体的な理由については回答を得られませんでした。

ただし筆者は、仮に松戸線の運賃体系を京成電鉄のものと統合した場合、一定の距離を超えると合併前よりも運賃が高くなってしまうということが、理由の一つにあると考えます。

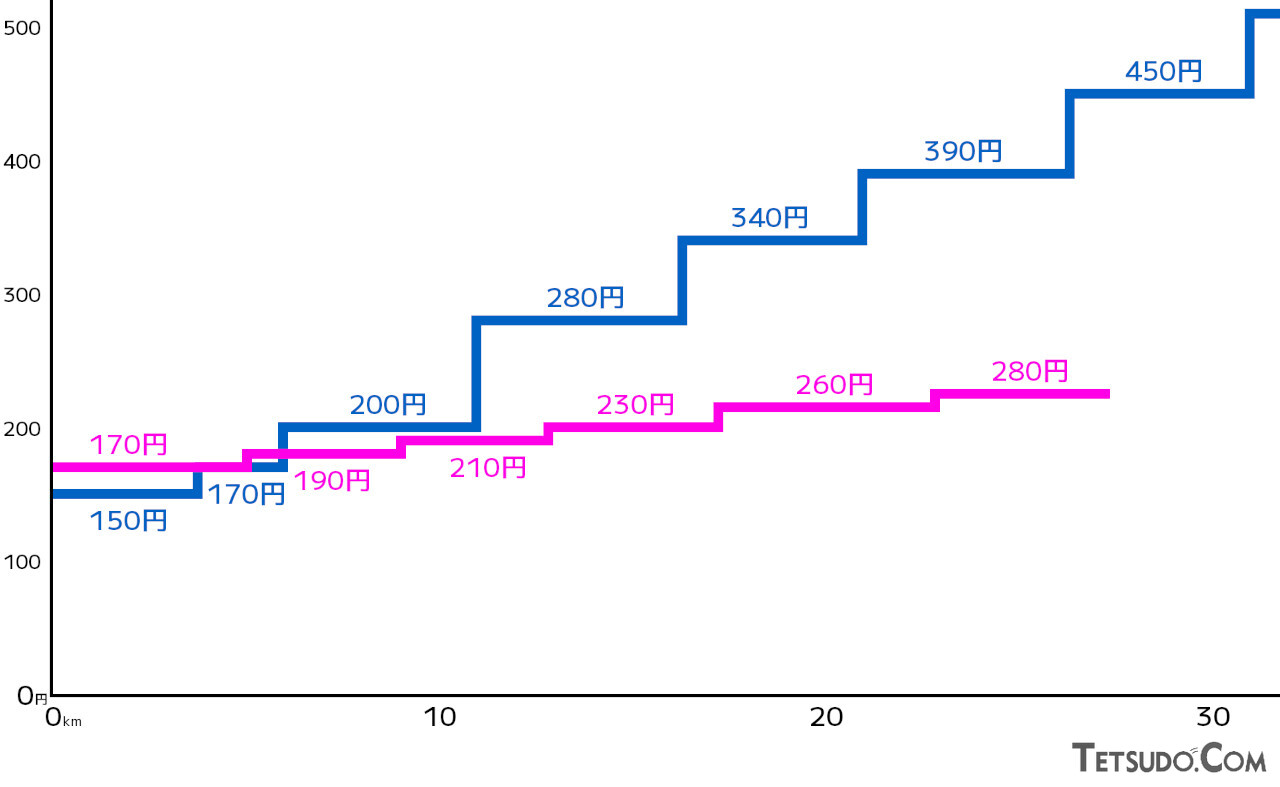

新京成電鉄(京成松戸線)の大人普通運賃(10円単位、以下同)は、1~5キロ170円、6~9キロ190円、10~13キロ210円、14~17キロ230円……となっています。一方、京成電鉄(松戸線、成田スカイアクセス線、千原線を除く)の大人普通運賃(鉄道駅バリアフリー料金含む)は、1~3キロ150円、4~5キロ170円、6~10キロ200円、11~15キロ280円、16~20キロ340円……という設定。10キロ以内では新京成より京成の方が安い区間がありますが、それ以上では京成の運賃の方が高くなってしまいます。

鉄道の運賃は、不当に高額な設定とされることを避けるため、国による認可が必要となっています。鉄道事業法においては、「(前略)能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査(後略)」(鉄道事業法第16条第2項)する必要があると定められており、要するに「儲けすぎ」は国が認可しない仕組みとなっているのです。

仮に松戸線の運賃体系を京成のものと統合した場合、松戸~京成津田沼間を乗り通した場合の運賃は450円となり、従来(280円)よりも170円も高くなってしまいます。利用者デメリットがあるのはもちろんのこと、「儲けすぎ」とみなされ、国から認可されないということも考えられます。

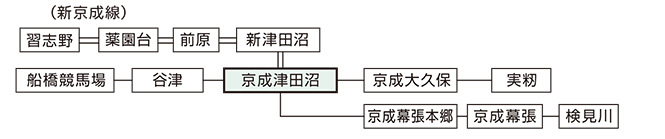

それでも、松戸線内のみの利用者であればともかく、薬円台~京成幕張本郷間のように、松戸線とその他の京成線の駅との間で乗車する場合は、従来同様に初乗り運賃が2回引かれてしまうことに変わりはありません。ただし、新京成線と京成線の間では、習志野~新津田沼間の各駅と船橋競馬場、谷津、京成大久保、実籾、京成幕張本郷~検見川間の各駅との間で乗車する場合、大人10円を割り引く「乗継割引運賃」が設定されています。新京成線が松戸線となった後も運賃設定は変わらないため、この割引は合併後も適用されることとなります。

ちなみに、京成は千原線でも、松戸線と同様に、他路線とは別の運賃体系を採用しています。千原線は、かつては別会社の「千葉急行電鉄」が運営していたのですが、同社の経営が悪化し、京成電鉄が事業を引き継ぐことになったという歴史があります。こちらについても、別の運賃体系としている理由を京成電鉄に質問しましたが、「千原線は、単独での鉄道事業の経営継続が困難となった千葉急行電鉄から事業譲受により営業を引き継いだため」との回答でした。