3月18日に開業する「相鉄・東急直通線」では、新横浜駅と新綱島駅の2駅もあわせて開業します。

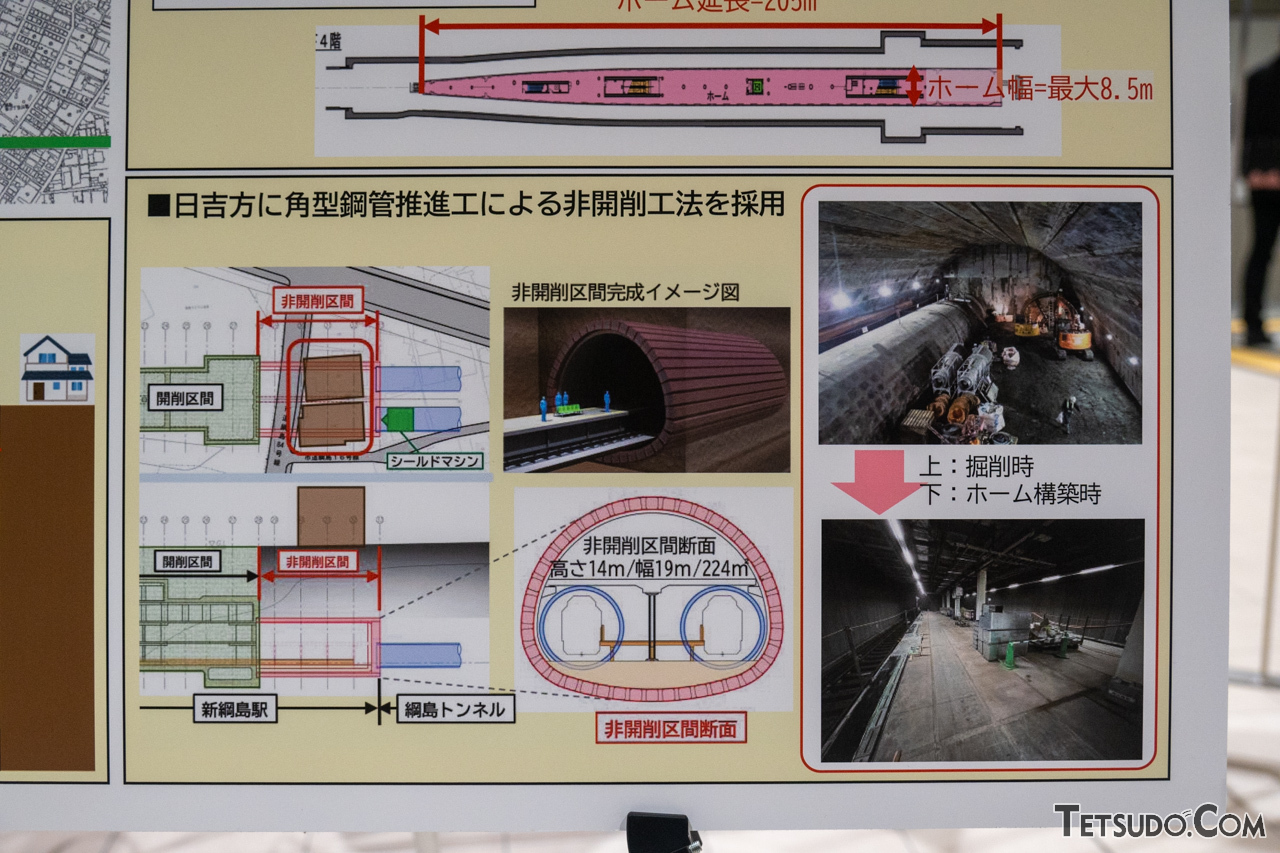

新綱島駅は、東横線綱島駅の東側に位置する駅。地下4層構造となっており、改札階は地下1階、ホームは最下層に設けられます。このホームでは、日吉駅方の一部、約35メートルの区間において、地下から掘り進める「非開削工法」が採用されています。

地下駅を建設する場合、地上から掘り下げてトンネルを構築し、再び埋め戻す「開削工法」が、最もコストが低く一般的です。しかし、新綱島駅の東側では、地上に病院などの施設があるため、開削工法のために土地を買収する方法は採られませんでした。

そこで採用されたのが、鋼管推進工法による非開削工法。縦横1メートルの角型エレメントを地中に多数挿入し、エレメントで構築した馬蹄型の構造体の中から土を撤去することで、駅ホーム部が構築されました。

鋼管推進工法自体は、築堤へのアンダーパス構築工事のような、さまざまな工事で採用されています。地下駅としても、つくばエクスプレスの六町駅で、同じ工法が一部で採用されました。しかし、新綱島駅で採用した長さは、六町駅の倍近く。さらに形状も四角ではなく馬蹄型です。相鉄・東急直通線を建設した鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)の担当者に聞くと、地下3階のような深さで、かつこの長さの規模の工事は、技術的に困難だったということです。

相鉄・東急直通線では、他にもさまざまな場面で最新技術を活用しており、一部は土木学会技術賞を受賞しているといいます。ほとんどの区間が地下区間の路線ではありますが、最新の技術によって建設された、まさに技術の結晶となっています。