東京と仙台を海沿いを経由して結ぶ常磐線。起点の上野駅(正式な起点は日暮里駅ですが)を出ると左にカーブし、そして日暮里駅を出ると今度は右に大きくカーブします。

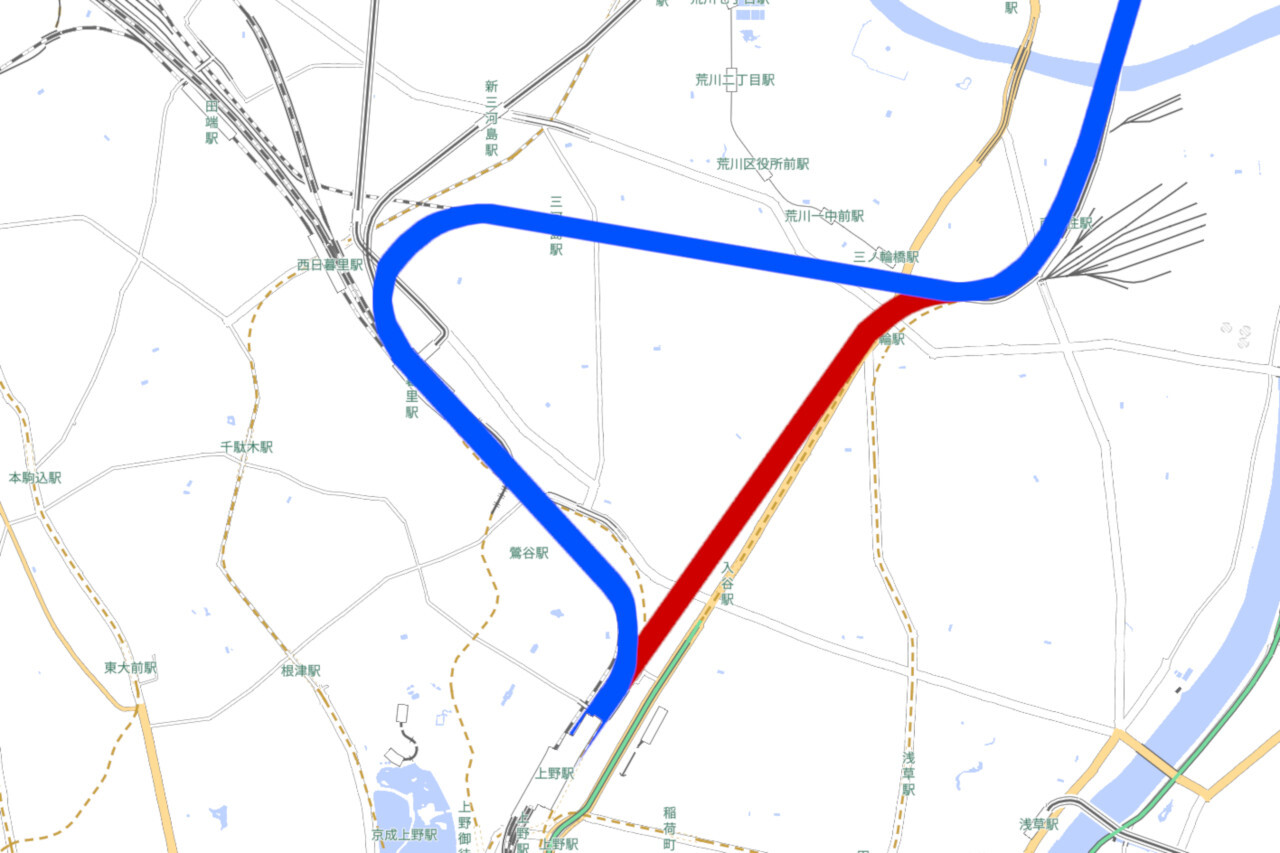

この区間を地図で見てみると、常磐線は西に大きく迂回した線形です。上野~北千住間で並行する地下鉄日比谷線のようにショートカットすればよさそうですが、常磐線はなぜ、このようなロスのある線形で建設されたのでしょうか。

常磐線は、東北本線同様に、半官半民といわれた私鉄「日本鉄道」によって、大部分が建設されました。1889年に水戸鉄道によって開業された友部~水戸間を皮切りに、徐々に線路は南へと延びていき、1896年12月に田端~土浦間が開業。東京と水戸を直接結ぶ鉄道が誕生しました。

この際、田端駅が起点とされたのは、貨物輸送を目的としていたため。現在の東北本線や、1903年に開業した山手線との貨物列車の直通を重視していたため、南千住駅から田端駅にかけて一直線に延びる線路が建設されたのです。

旅客列車は、当時から上野駅を始発駅としていましたが、この線形のため、田端駅でスイッチバックしていました。この手間を解消するため、1905年に日暮里~田端間の線路が開業。現在の常磐線の姿となりました。

余談ですが、現在の常磐線を建設した日本鉄道は、当初は川口駅付近を起点とし、川口~流山~我孫子~土浦……というルートでの鉄道建設を計画していました。仮にこのルートで建設されていたら、常磐線は今以上に上野~我孫子間で時間を掛けて走っていたことに。川口や流山、千住や松戸の交通ルートも、今と大きく変わっていたことでしょう。